前回は山門に「たどり着いた」所が終着点でした。

ここは正式名称「大船観音寺」というそうですが

今回は山門をくぐり大船観音に行くツア-です。

左側に参拝料受付がありましたが閉まっていましが無料のパンフレットを

頂きましょう。

参拝料は何処で納めるのか辺りを見渡してみると山門を前に

セルフのを納める「賽銭箱」のような物がありましたので拝観料(300円)を

納めてから一礼し進みましょう。

山門を出ると参拝順路があり右側に行くそうなので行きましょう。

先に進むと左側に入口がありました。

閉まっていますが何処に行く入口でしょうかねぇ(?_?)

見上げてみると祠らしきものがありました。

回り込んで見てみると「梵鐘」でした。

パンフレットを見ますと「大梵鐘」だそうで大晦日のみ一般の方が入れて

鐘をつけるそうです。

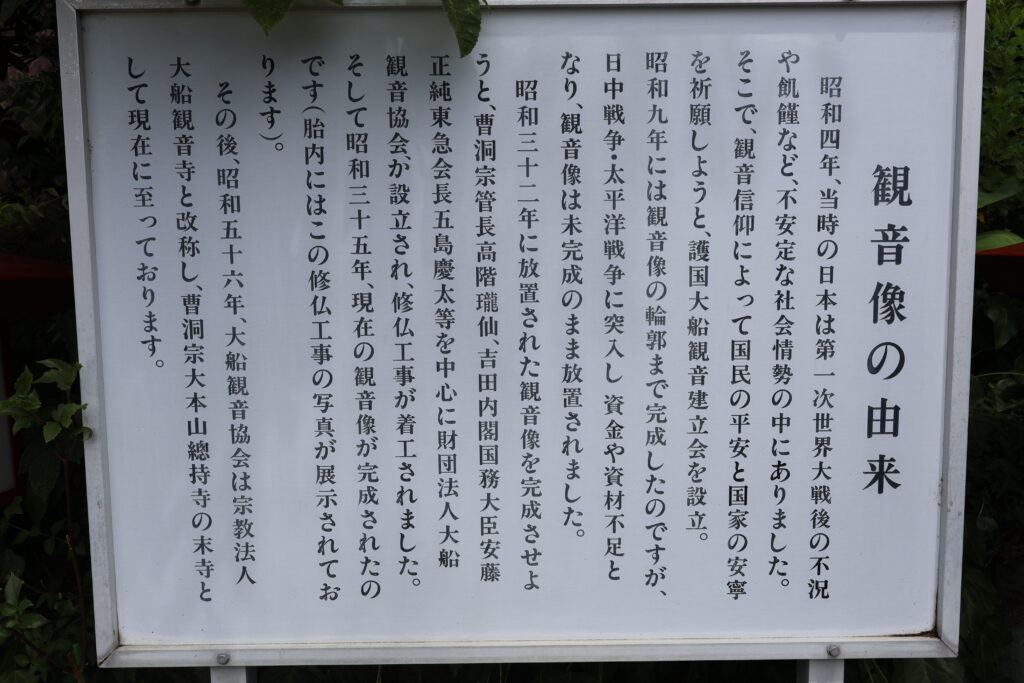

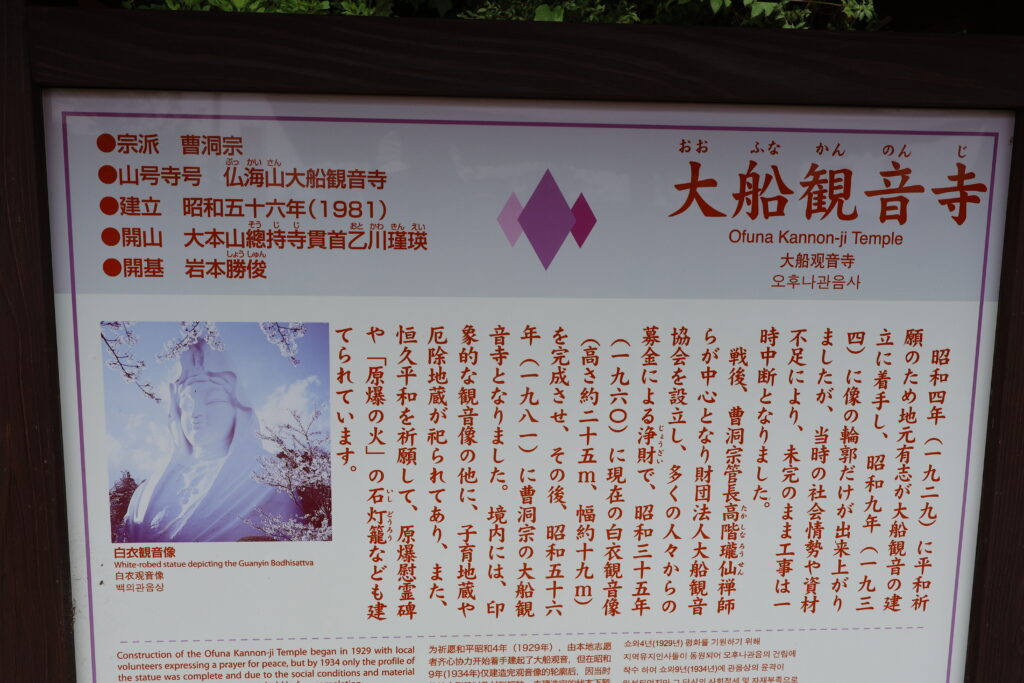

入口の隣に説明看板がありました。

向かって左側が観音様の由来と右側は大船観音寺の説明でした。

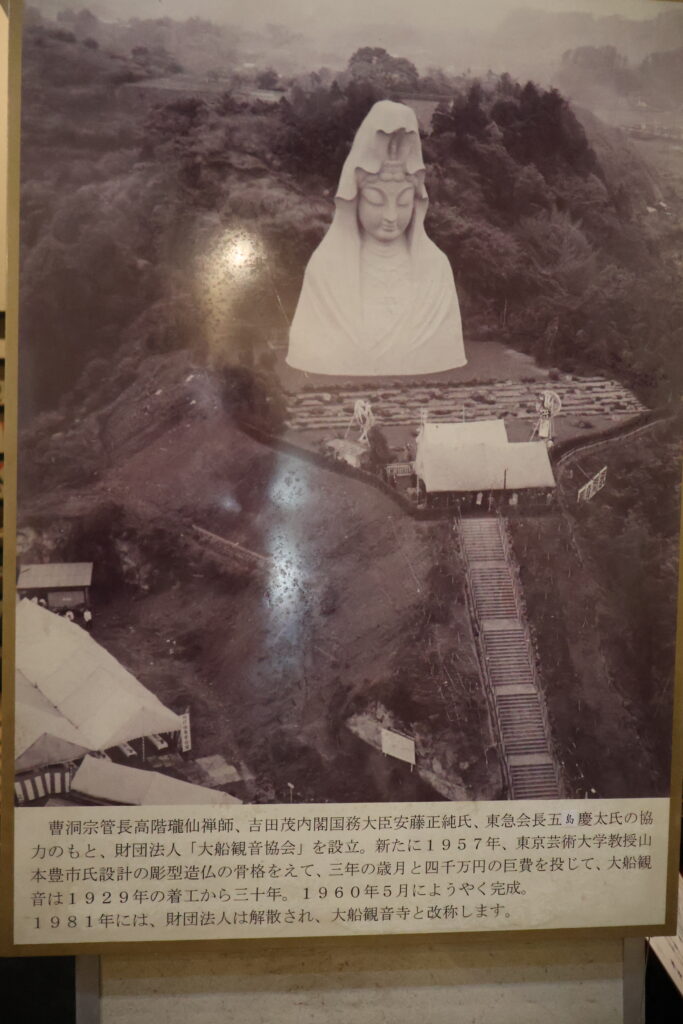

大船観音は昭和4年(1929年)第一次世界大戦後の不況と飢餓などの不安定な

社会情勢だったので「観音信仰」によって国民の平和と国家安寧を

祈願しようと「護国大船観音建立会」を設立し昭和9年(1934年)には

観音像の輪郭までしたそうですが日中戦争や太平洋戦争に突入し

資金や資源不足になり未完成のままでしたが昭和32年(1957年)に

財団法人「大船観音協会」が設立され昭和35年(1960年)

現在の観音像が完成したとの事です。

大船観音寺は観音像完成後の昭和56年(1981年)に財団法人「大船観音協会」から

宗教法人「大船観音寺」と改称し曹洞宗大本山「總持寺」の末寺として

現在に至るとの事です。

説明が長くなりましたが先に進むと突き当りの右側に慰霊碑がありました。

冥福をお祈りし左側の階段を登り観音像を拝観しましょう。

階段の途中に「大梵鐘」屋根が見え正面に「大船観音」が現れました。

登った先の左側に手水場がありますので手を清めましょう。

右側には「おみくじ」がありますので「運」を確かめては如何ですか(^^)/

正面には「お線香」がありますので一つ選んで100円を納めて

お供えしましょう。

ちなみに100円は参拝する際に「賽銭箱」に納めればいいそうです。

隣のヒータ-で写真のように中に入れてスイッチを入れて「お線香」を

焚きましょう。

焚き上がりましたら隣の火鉢にお供えしましょう。

くれぐれも吐息をかけて火を広げたり消したりしないようにして下さい。

実際に当日いましたが宗教上の禁止事項ですよ。

では賽銭箱に線香代と賽銭をして参拝しましょう。

中に入れるみたいなので参拝が済みましたら観音様を左手に見ながら

右側に行きましょう。

ベンチの後ろの木に何か看板あります。

この木は「縁結びの木」だそうで良縁成就・夫婦円満にご利益が

あるそうなので参拝される方はどうぞm(__)m

では道なりに左側の階段に進みましょう。

登った先を歩道なりに進みましょう。

この先の階段を登りましょう。

登った先の左側の扉が入口なので入りましょう。

中に入り左側に観音様が祀られていますので参拝しましょう。

参拝が済みましたら右側に行ってみましょう。

一つ先の部屋の入口に建立当時の写真がありました。

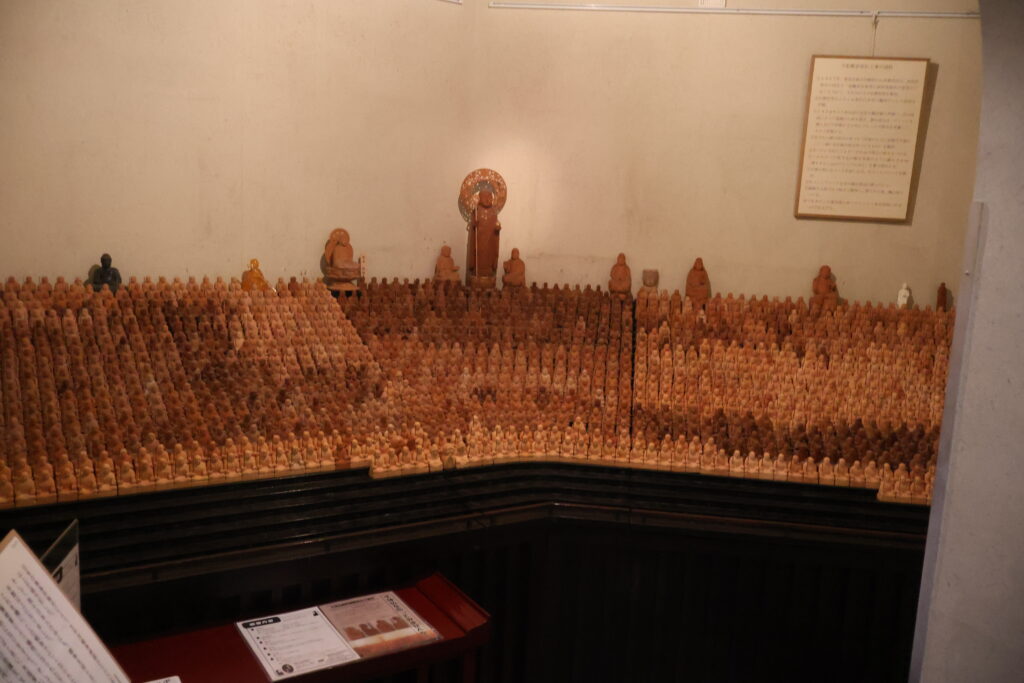

部屋の中には木造の仏像が多数祀られています。

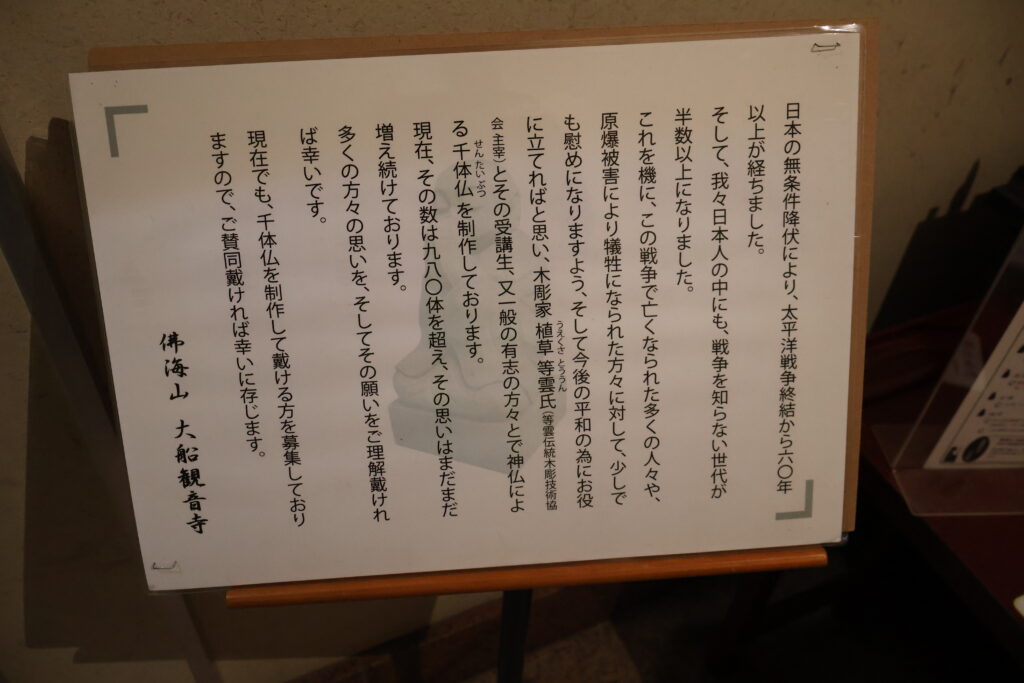

説明によりますと戦争で亡くなられた方や原爆被害により犠牲になった方の

少しでも慰めになり今後の平和に役に立てばと千体仏を製作しているそうで

現在980体以上との事です。

冥福と平和を祈って参拝しましょう。

これで一周しましたので出ましょう。

扉の先を矢印の案内通り左側に行きましょう。

この先の階段を登った先は行けませんので左側の階段を降りましょう。

更に左側の階段を降りましょう。

これで地上に降りましたので先に進みましょう。

右側に「宝塔」が木蔭の間から見えてきました。

看板もパンフレットにも説明が無いので何の供養なのか不明ですが

供物が置かれているので観音様と同じだと思いますので

一礼しましょう。

では先の階段を降りましょう。

平坦な歩道を行きましょう。

観音様の前まで戻ってきましたので右側に行きましょう。

右側に「寺務所」ありますので寄ってみましょう。

「御守り」や「記念日」が並べてありました。

私は幸せを呼ぶとされている「フクロウの鈴」の御守りを頂きました。

今回はここが終着点とします。

次回も参加(閲覧)をお願い致します。

コメントを残す