前回は「岩屋」入口が終着点でした。

今回は「江島神社」の原点の「岩屋」を散策します。

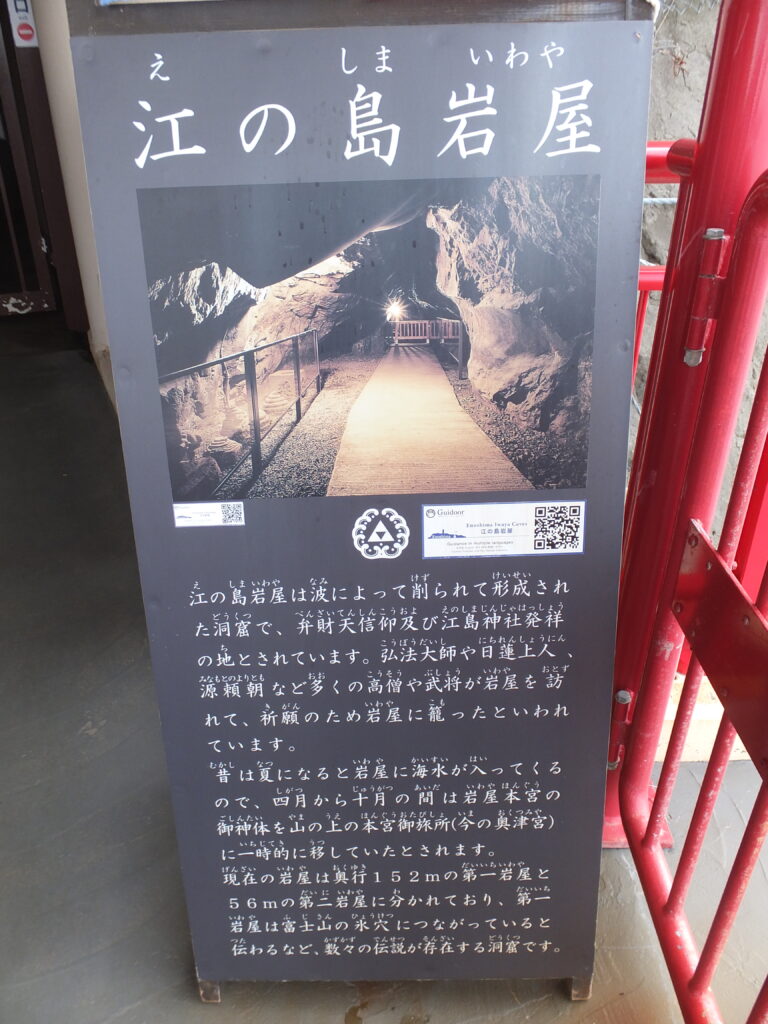

手前右側に説明看板があり正式名称は「江の島岩屋」だそうで波によって

形成された洞窟で弁財天信仰及び江島神社発祥とされているとの事です。

弘法大師や日蓮上人などの高僧や源頼朝などの武将の多くが祈願の為に

岩屋に訪れ籠ったそうです。

昔は4月から10月まで海水が入ってくるので山の上の本宮御旅所(現在の奥津宮)

に一時的に移されたそうです。

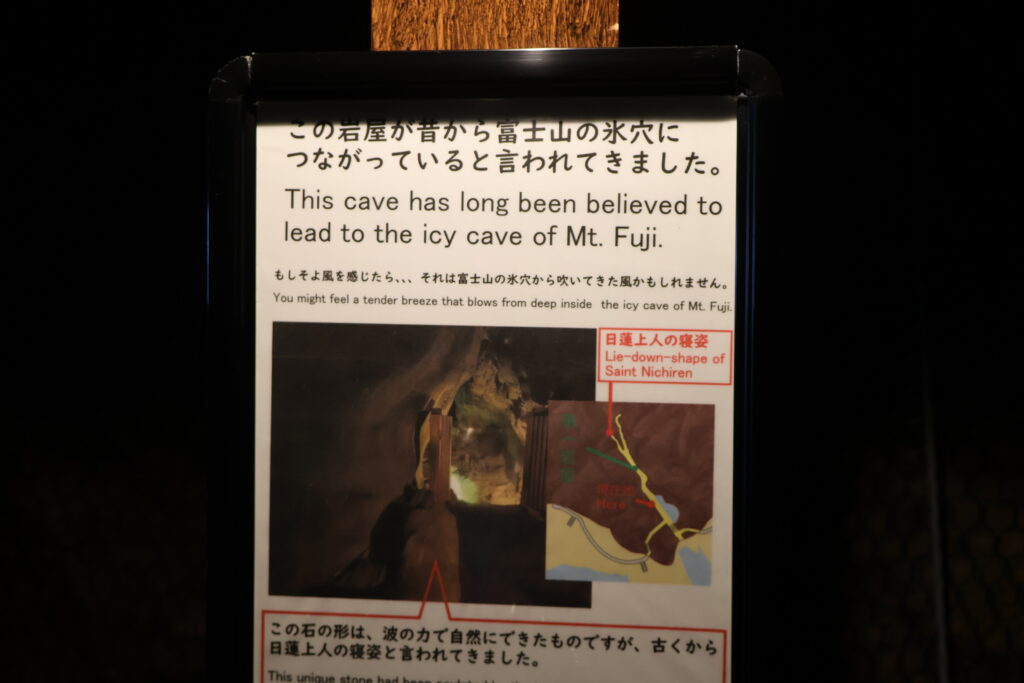

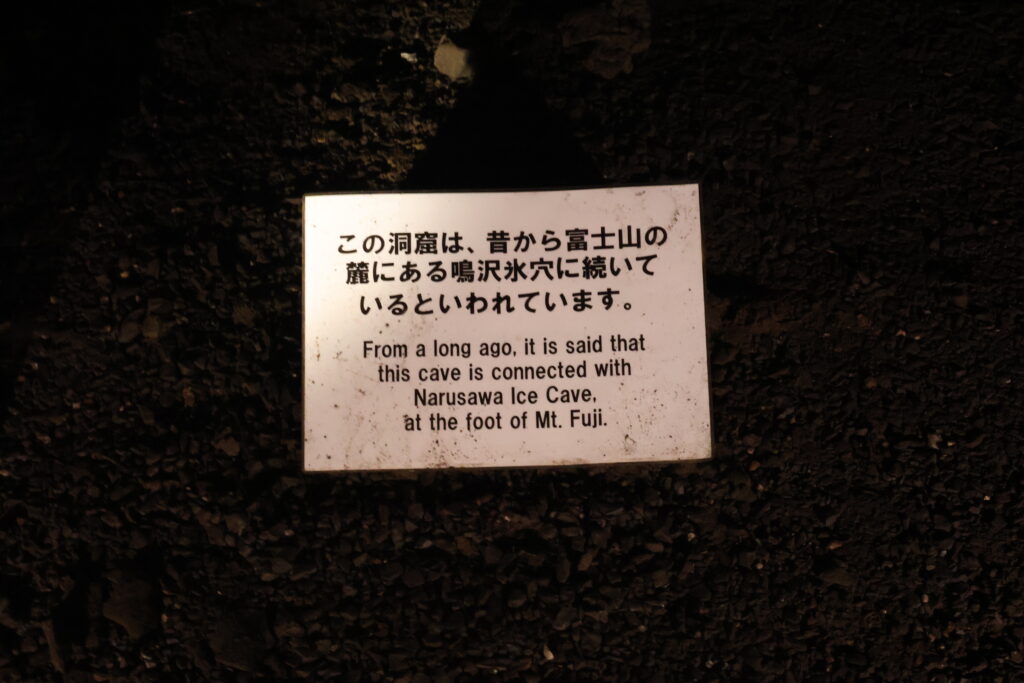

現在は「第一岩屋」と「第二岩屋」に分かれていて第一岩屋は富士山の氷穴に

繋がっているなどの伝説が残っているそうです。

では左側の入口で入洞料(大人500円)を払ってパンフレットを頂き洞窟内に

行きましょう。

直ぐに下りの階段があり洞窟内なので濡れて滑りやすいので気を付けて

降りましょう。

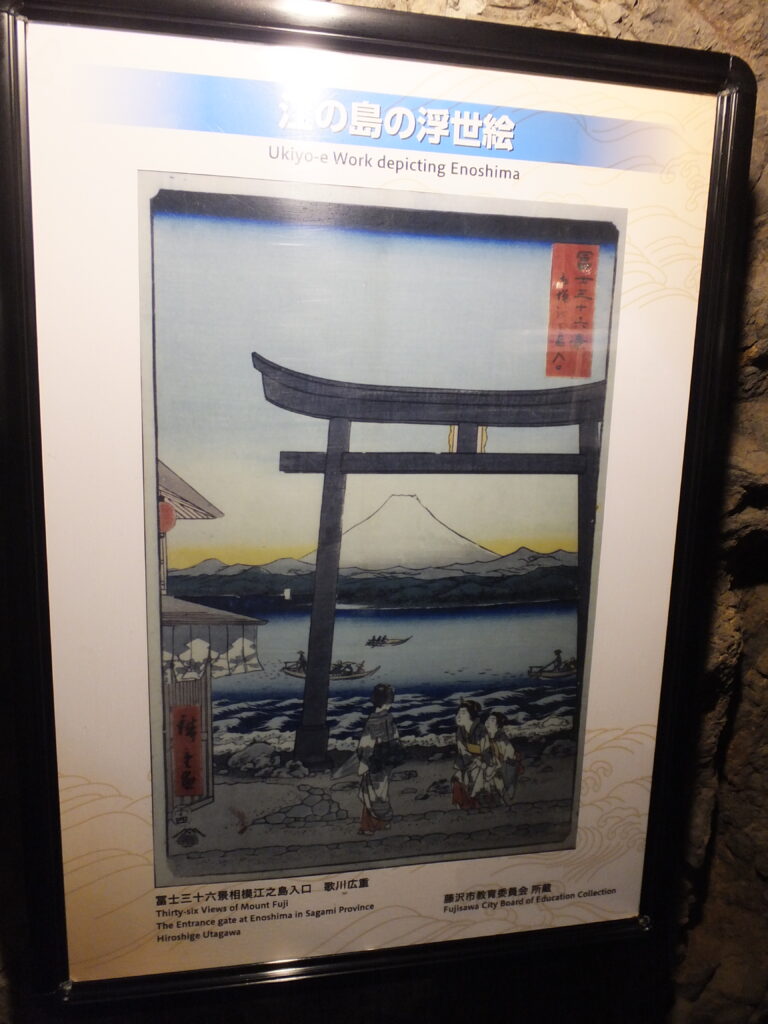

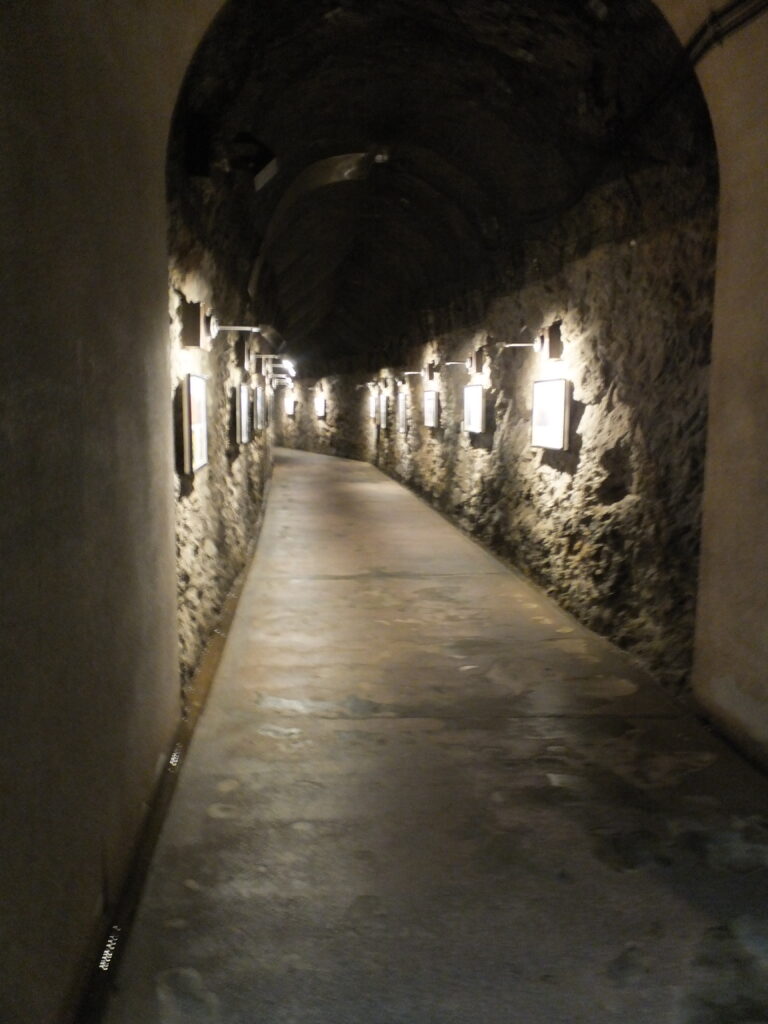

降りた先には江の島に関する版画や解説などが左右に展示してあり洞窟内は

涼しいのでくつろぎながらノンビリ観ながら進みましょう。

突き当りがT字路になっていますねぇ。

順路は左なので左側の「第一岩屋」に行きましょう。

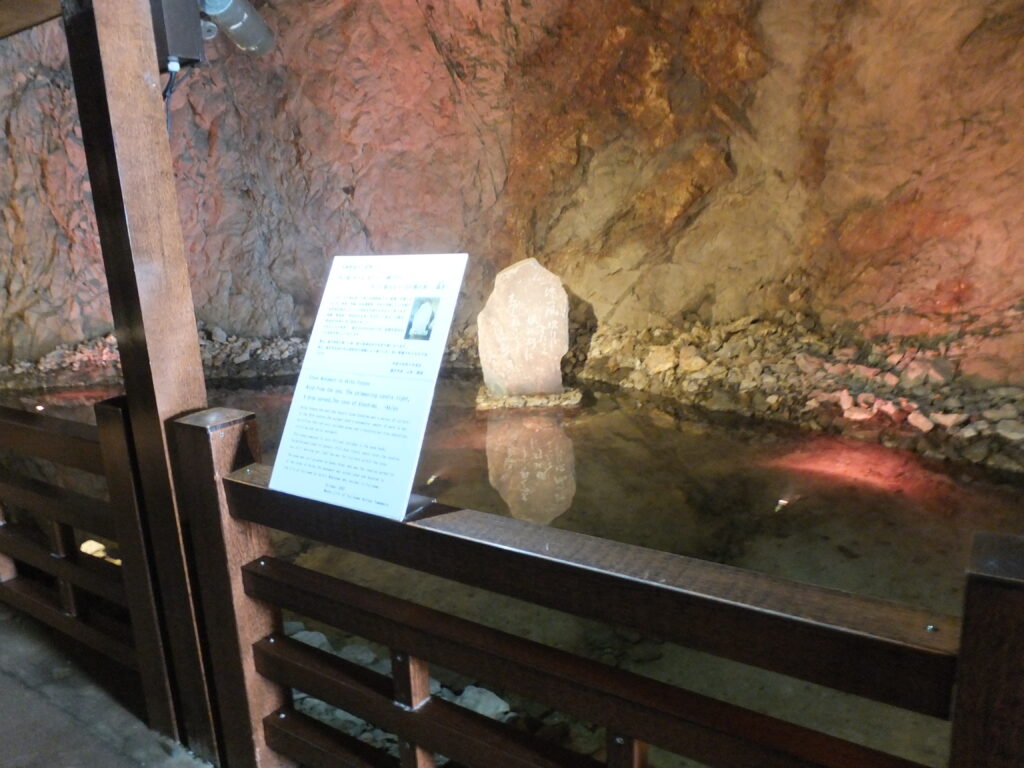

右側の水の中に石碑がありますよ。

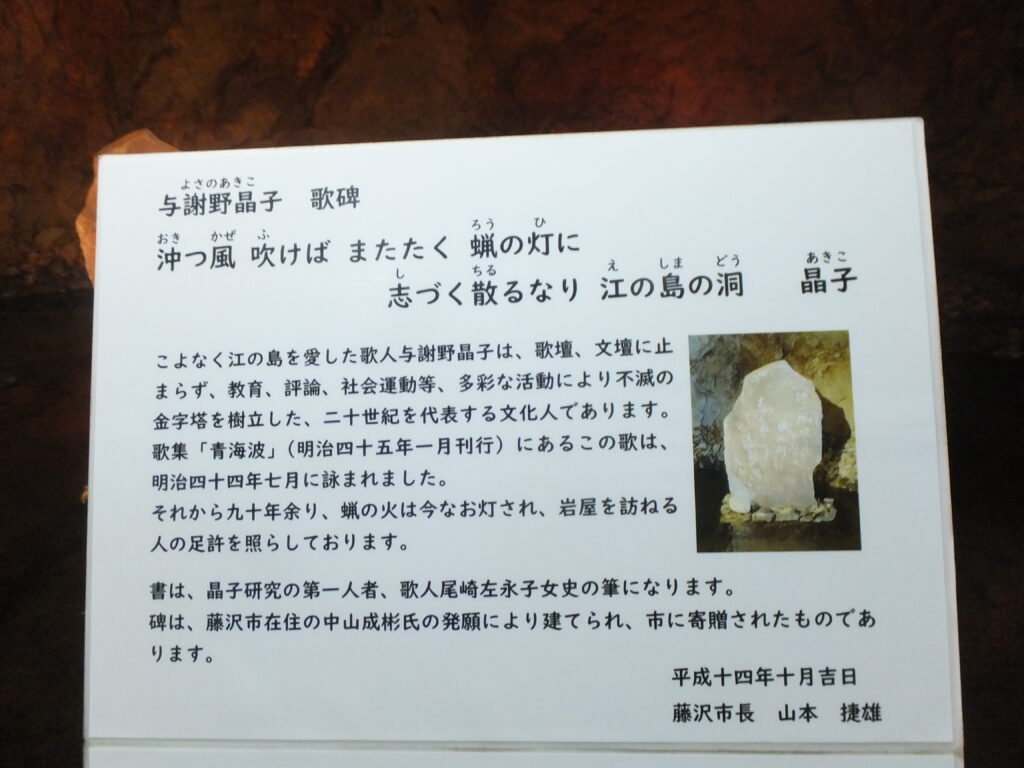

説明によりますと江の島を愛した「与謝野晶子」の歌碑だそうで

明治45年1月刊行の歌集「青海波」にある歌で明治44年7月に詠まれたとの

事です。

左側の説明にはには岩屋が富士山の氷穴に繋がっていると

言い伝えられているそうです。。

先に進むと受付らしき場所があり人が立っていますよ。

ここでは無料で蠟燭を貸し出してくれました。

先に進むと分かれ道があり中央には「八臂弁財天坐像」が祀られていました。

左側には観覧順路説明があり先ずは左側に行くとの事なので進みましょう。

先に進むと複数の石像が並んで祀られていました。

ここで運んで来たのですかねぇ。

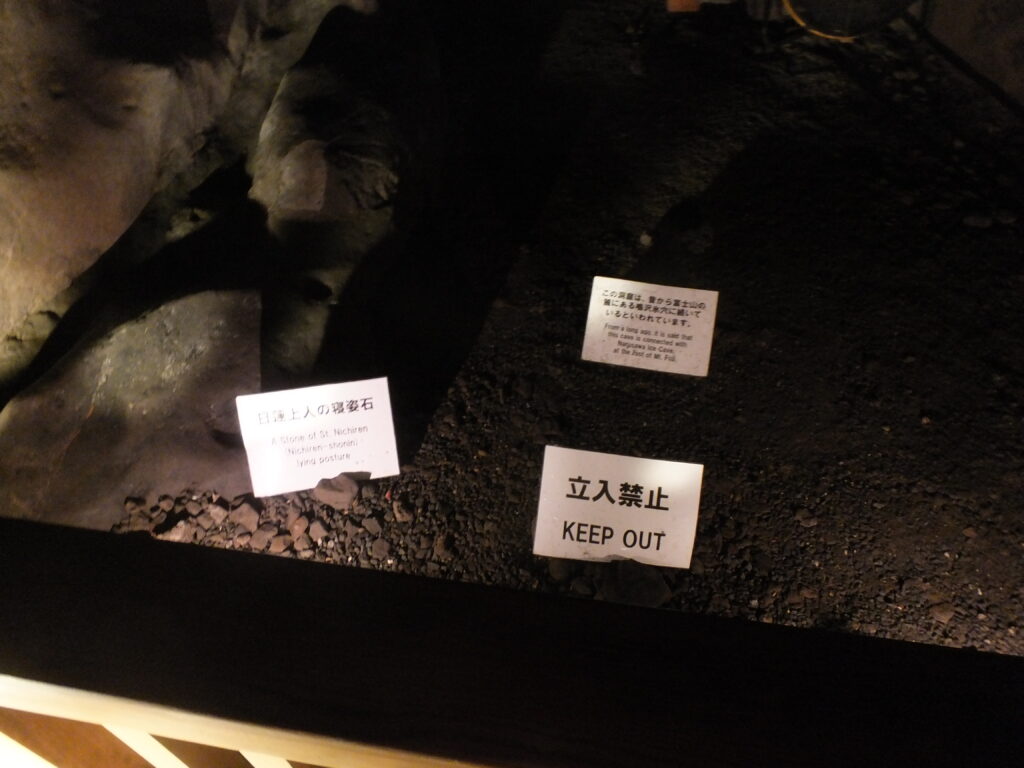

突き当りには「日蓮上人の寝姿石」がありました。

ここで修行していたのですかねぇ。

そしてこの先が富士山の麓にある鳴沢氷穴に繋がっているらしいですよ。

では戻ってもう一つの道に行きましょう。

戻ってきましたので右側に行きましょう。

この先天井が低いし足元が滑るので気を付けて進みましょう。

ここにも石像が多数祀られていいます。

右側には「弘法大師坐像」が祀られていいました。

先に進むと行止まりまできました。

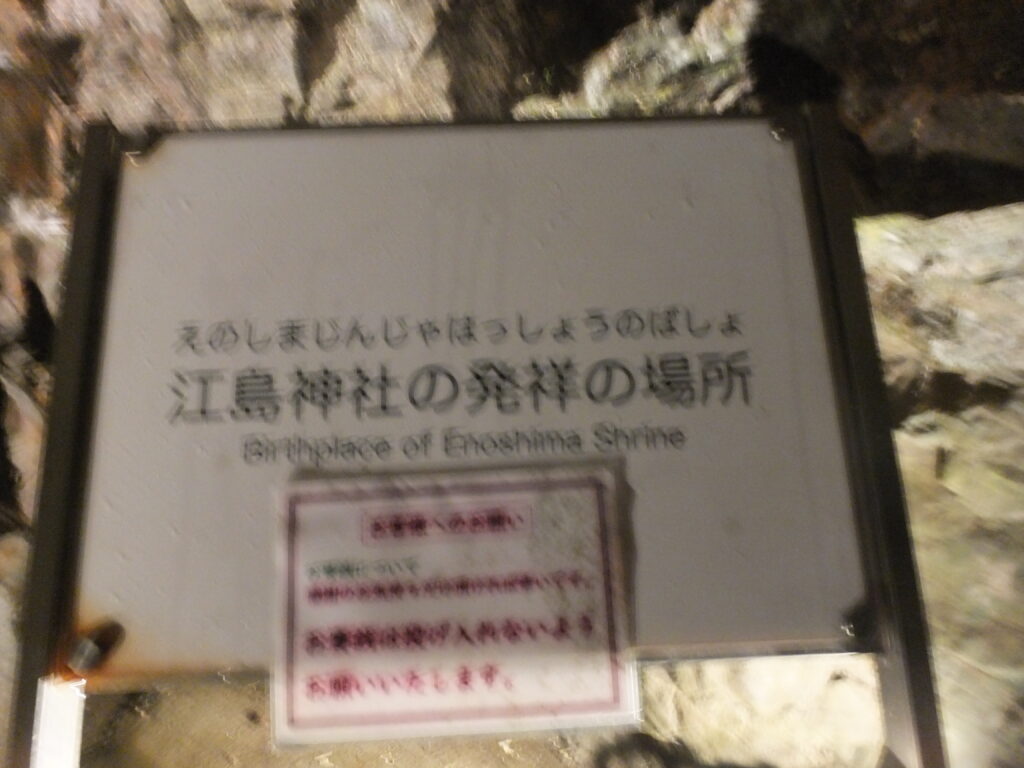

ここが「江島神社発祥の場所」だそうです。

お参りして戻りましょう。

※お賽銭はしないようにと注意がありました。

では戻りましょう。

先程蠟燭を貰った場所まで戻ってきましたので返却して先に進みましょう。

返却しましたら左側の階段を登り第二岩屋方面のに行きましょう。

登った先は左側に行くようなので行きましょう。

当日は七夕でしたので「願い事」を書いて飾る事が出来ました。

更に進むと開けました。

歩道の先に第二岩屋の入口が見えますねぇ。

歩道を進んで第二岩屋の入口まできたので左側に行き

階段を降りて行きましょう。

奥に進むと紫色の照明が見えてきました。

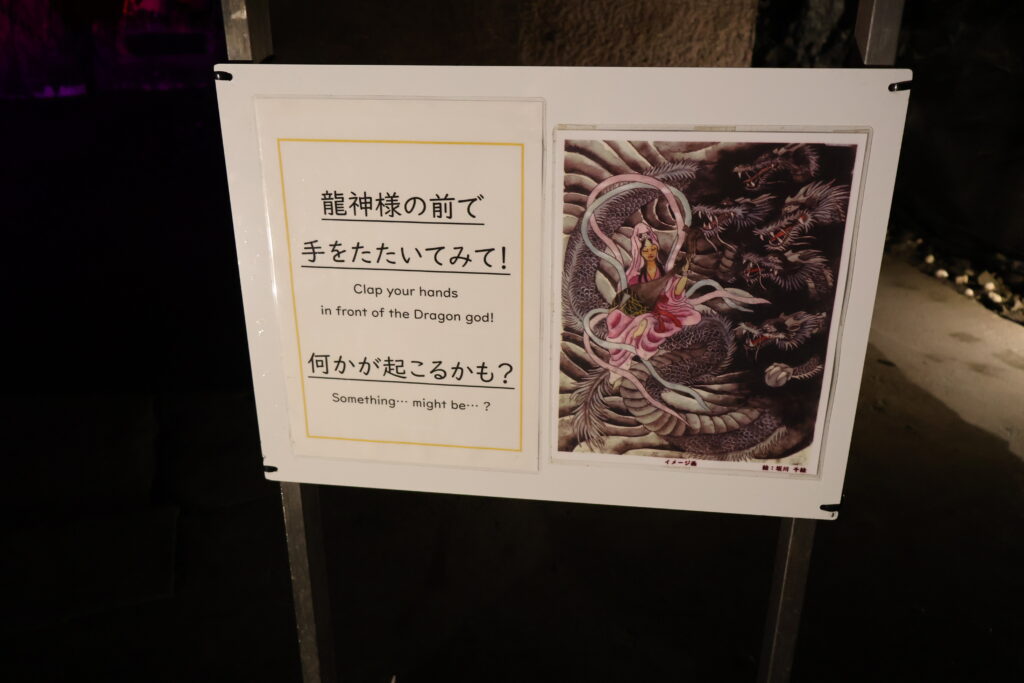

近づいて見ると龍神様が祀られていました。

説明だと「龍神様前で手を叩いてみて!」と書いてありますが

「鳴き龍」と呼ばれる「反響音」が鳴いているように聞こえるのですかねぇ。

「ものは試し」でやってみましょう。

なんと( ゚Д゚)稲光のように光ってスピーカーから龍の嘶きが響き

涼しい場所なのに一瞬冷や汗が出ました(;’∀’)

皆さんも試してみてはは如何でしょうか。

では戻りましょう。

階段を登って右側に戻りましょう。

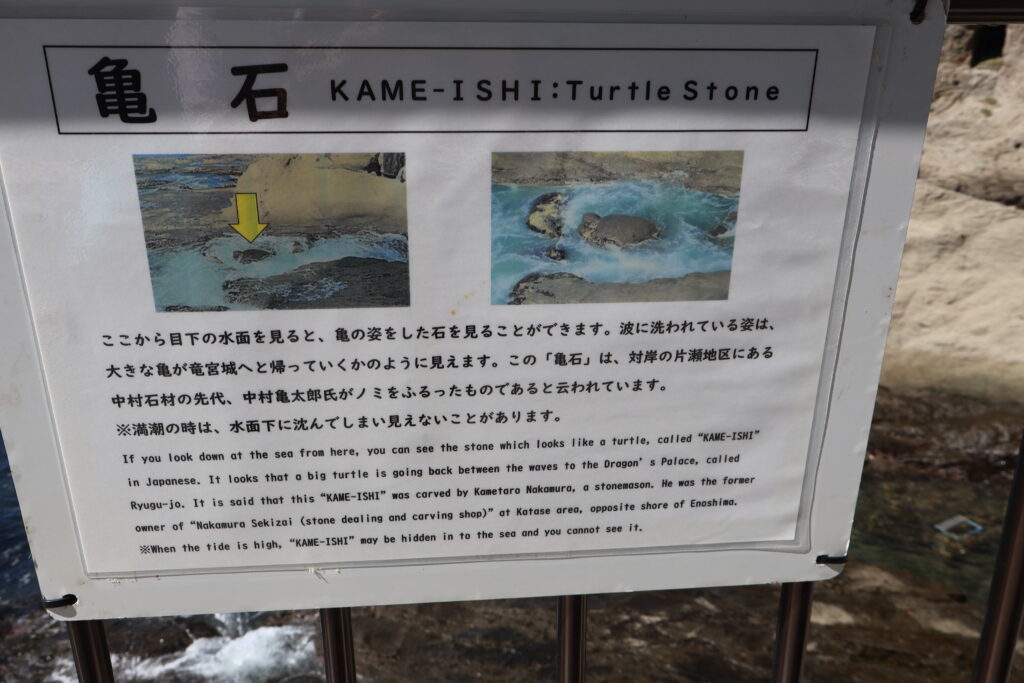

左側の柵に何やら説明がありますねぇ。

海側に「亀石」があるそうで片瀬地区の「中村石材」の先代の「中村亀太郎」氏

が作成したとの事です。

見てみましょう。

ありました。確かに竜宮城に向かって行くみたいですねぇ。

では戻りましょう。

右側の階段を降りましょう。

階段を降りたら出口方面の左側に行きましょう。

両壁の版画などを見ながら先に進みましょう。

この先の左側の階段を登って行きましょう。

登った先の右側が出口です。

出口に到着しました。

今回は岩屋の入口が終着点です。

次回は別ルートを通りながら戻るツア-です。

次回も参加(閲覧)を宜しくお願い致します。

コメントを残す