前回は「サムエル・コッキング苑」の出口が終着点でした。

今回はここから三宮最後の「奥津宮」に向かうツア-です。

では出口を通りましょう。

出て右側に行きましょう。

階段があるので気を付けて降りましょう。

階段を下ると更に階段があるので降りましょう。

階段を降りて左側に「江の島大師」という建物がありました。

行ってみましょう。

ここは鹿児島にある「高野山真言宗最福寺別院」だそうで比較的新しい

平成5年(1993年)に廃業した旅館「江の島館」跡地に建設されたそうですよ。

入口を過ぎると金剛力士像が睨みをきかせていますねぇ。

奥の建物は先程シーキャンドルから見えた寺院でした。

金剛力士像の手前には石仏が祀られていて手水場になっています。

手を清めて金剛力士像に一礼し先に進みましょう。

当日は紫陽花が咲いていました。

本堂を右側に行きましょう。

左側に入口が見えてきましたので入ってみましょう。

寺院なのに何故か奥にステンドグラスがありますねぇ。

右側が御守りの授料所で左側が本堂になります。

中は神聖な空気が流れていますねぇ。

手前に蠟燭と線香をお供えする場所もありますのでお代を納めてお供えし

靴を脱いで参拝しましょう。

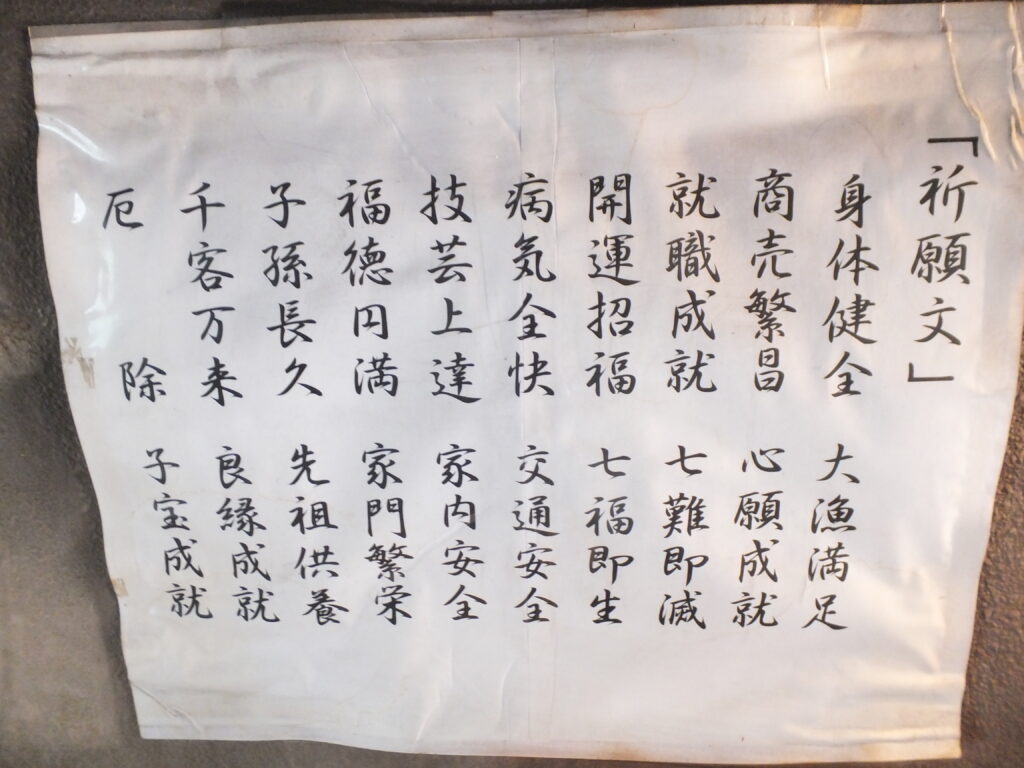

本尊は大日如来の化身と言われる五大明王の中心でもある「不動明王」で

御利益は写真を確認下さい。

では参拝しましょう。

左側には不動明王の眷属の「三十六童子」が祀られています。

参拝が済みましたら靴を履いて表に出ましょう。

金剛力士像の背中を見ながら左側の階段を登りましょう。

出入口を出て一礼し左側に進みましょう。

また階段があるので気を付けて降りましょう。

階段を降りた左側に「世界の貝類展」がありますが閉店みたいです。

更に進みましょう。

当日は所々に紫陽花が咲いていました。

この先の左側に石碑がありました。

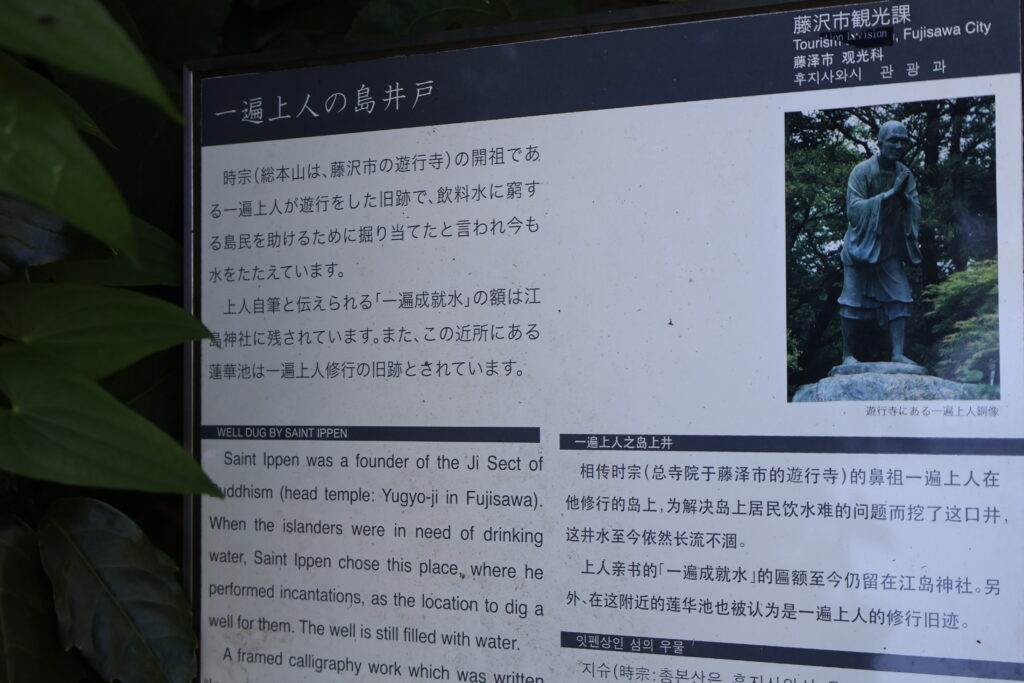

ここは「一遍上人の島井戸」だそうで一遍上人が遊行した旧跡で飲料水に

窮する島民を助ける為に掘り当てたそうです。

では先に進みましょう。

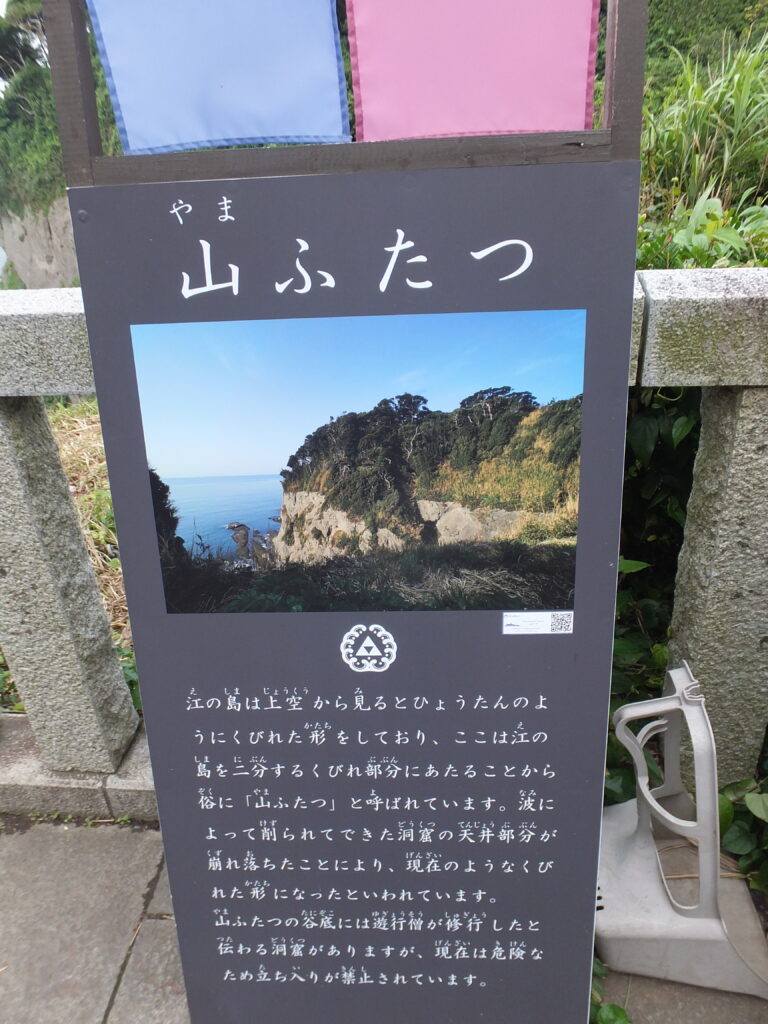

案内がありこの先に「山ふたつ」なるものがあるそうです。

行ってみましょう。

また階段がありますので降りましょう。

ここにもこの先に「山ふたつ」の案内がありました。

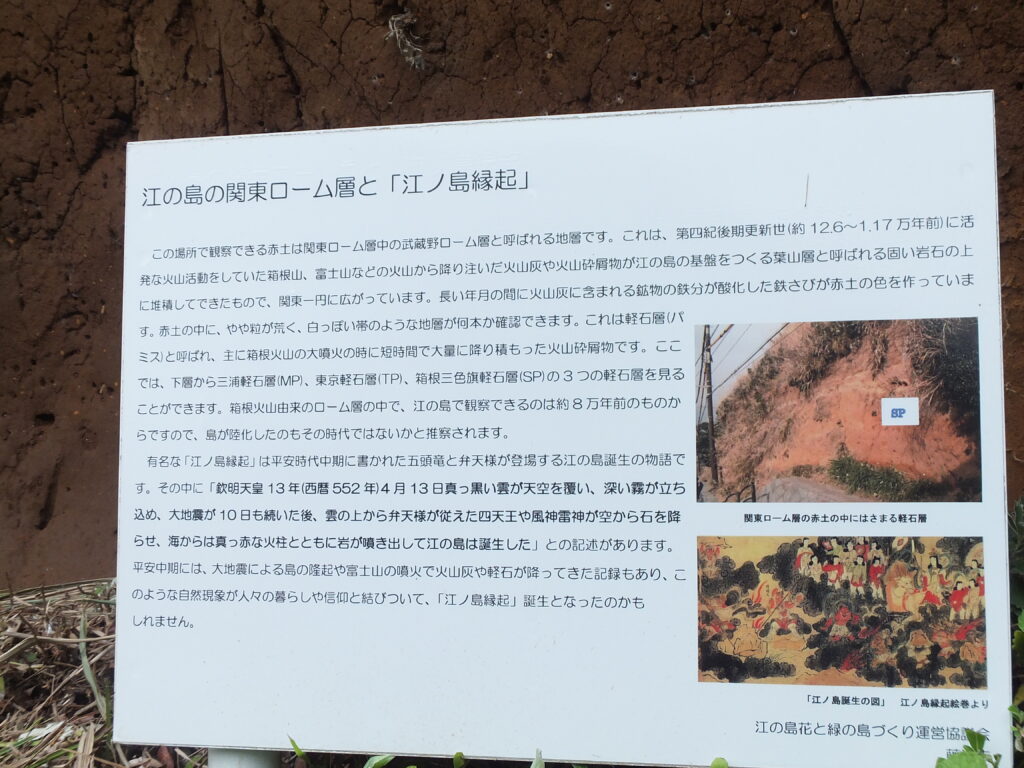

階段を降りて右側に「関東ロ-ム層」と「江の島隆起」の説明がありました。

箱根や富士山の噴火で堆積した地層だうです。

「江の島隆起」は平安時代中期に書かれた五頭龍と弁財天が登場する

江の島誕生の物語で欽明天皇13年(552年)真っ黒い雲が覆い深い霧が

立ち込め大地震10日間続いた後に雲の上から弁財天が従えた四天王と風神雷神が

石を降ら海からは真っ赤な火柱と共に岩が吹き出して「江の島」が誕生した

との伝説だそうです。

先の階段を降りた先に何かありますねぇ。

ここが「山ふたつ」の眺め舞台でした。

ここもシーキャンドルから見えた岩肌ですねぇ。

説明によりますと江の島上空から見ると「ひょうたん」のようにくびれた形を

していて江の島を二分するくびれた形から命名されてたとの事です。

波の浸食により削られた洞窟の天井が崩れ落ちて現在の形になったそうです。

この谷底には「遊行僧」が修行した洞窟があるそうですが今は危険な為に

立ち入り禁止だそうです。

では階段を降りて先に進みましょう。

階段を降りた先「老舗」の看板が見えますねぇ。

行ってみましょう。

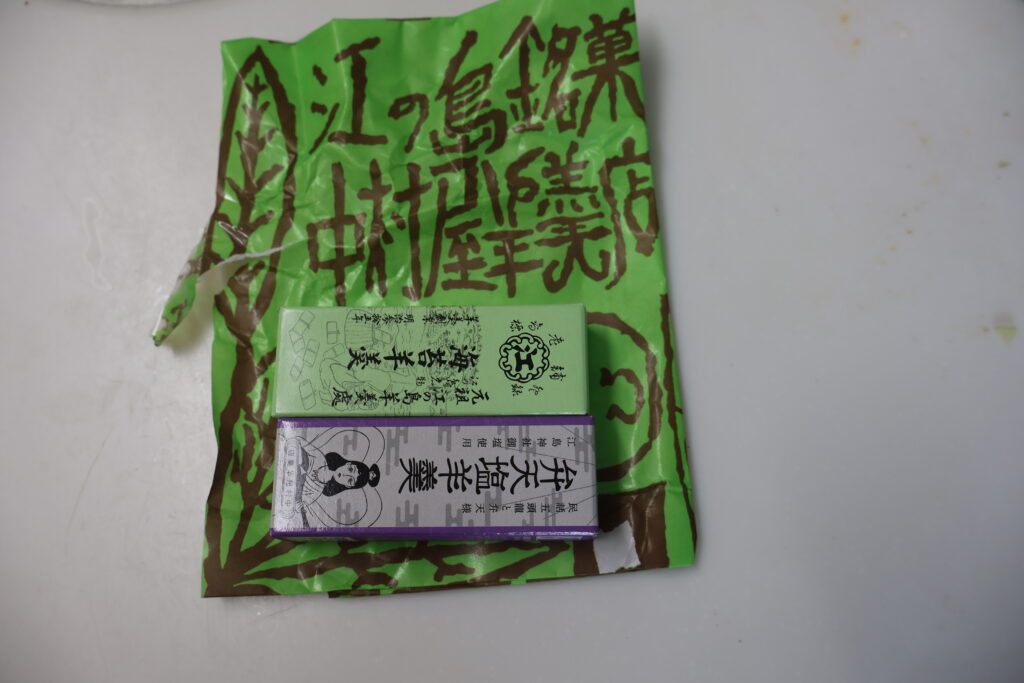

ここは「中村屋」という江の島名物銘菓の店で「女夫饅頭」や「天王囃子」

などがあり迷いますねぇ。

結局私はまた羊羹を購入してしまいました(#^.^#)

購入したのは「海苔羊羹」と「弁天塩羊羹」の2種類です。

大きさは掌サイズで「弁天塩羊羹」はアッサリしていて程よい塩味が

甘さを引き立てていますがくどくなく散策中の塩分補給にも最適です。

「海苔羊羹」は海苔の香りと甘味控え目でサッパリしていて休息時の

お茶請けには最高でした。

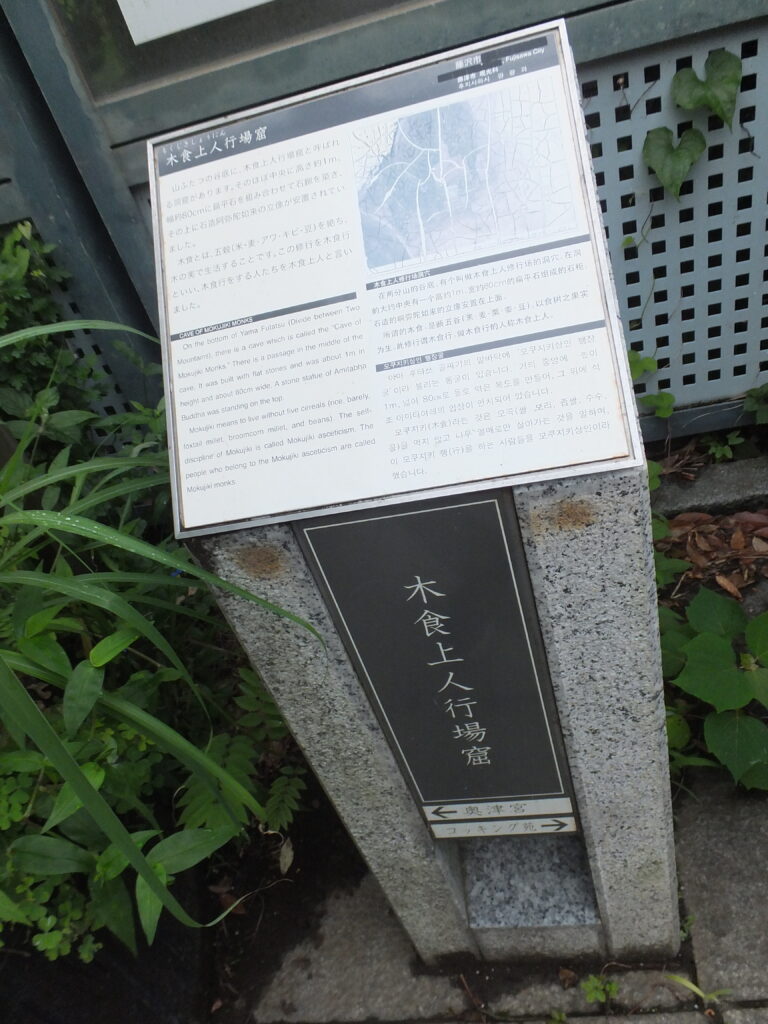

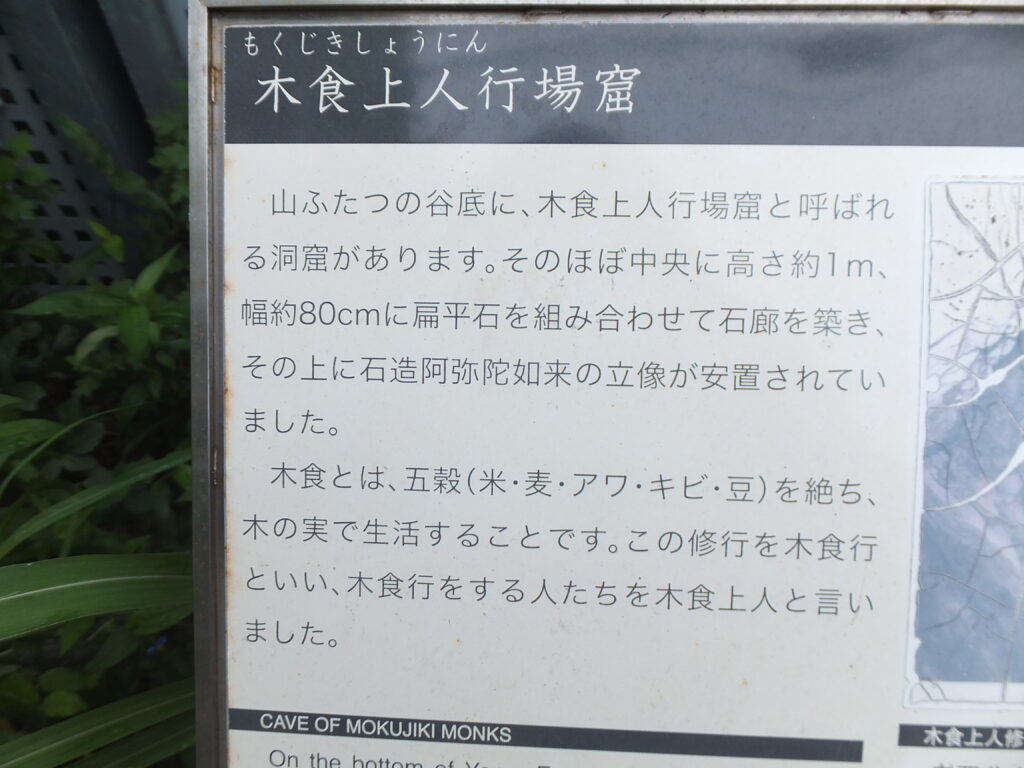

お土産を購入しみぎを見ると「奥津宮」の案内の先に石碑がありました。

説明によりますと先程の「山ふたつ」に修行場があるとありましたが

「木食上人行場窟」だそうで石造の阿弥陀如来立像があったそうで

五穀(米・麦・粟・キビ・豆)を絶ち木の実で生活する事を「木食行」といい

「木食行」を行う人達を「木食上人」ということです。

修行にも色々あるんですねぇ。

今度は登りの階段がありますので頑張って登りましょう。

しかし江の島はアップダウンが多くアスレチック場みたいですねぇ(*_*;

登った先にも階段があります( ゚Д゚)

早速先程の「弁天塩羊羹」を食べて栄養と塩分補給して登ります。

また階段ですが手前に石碑がありました。

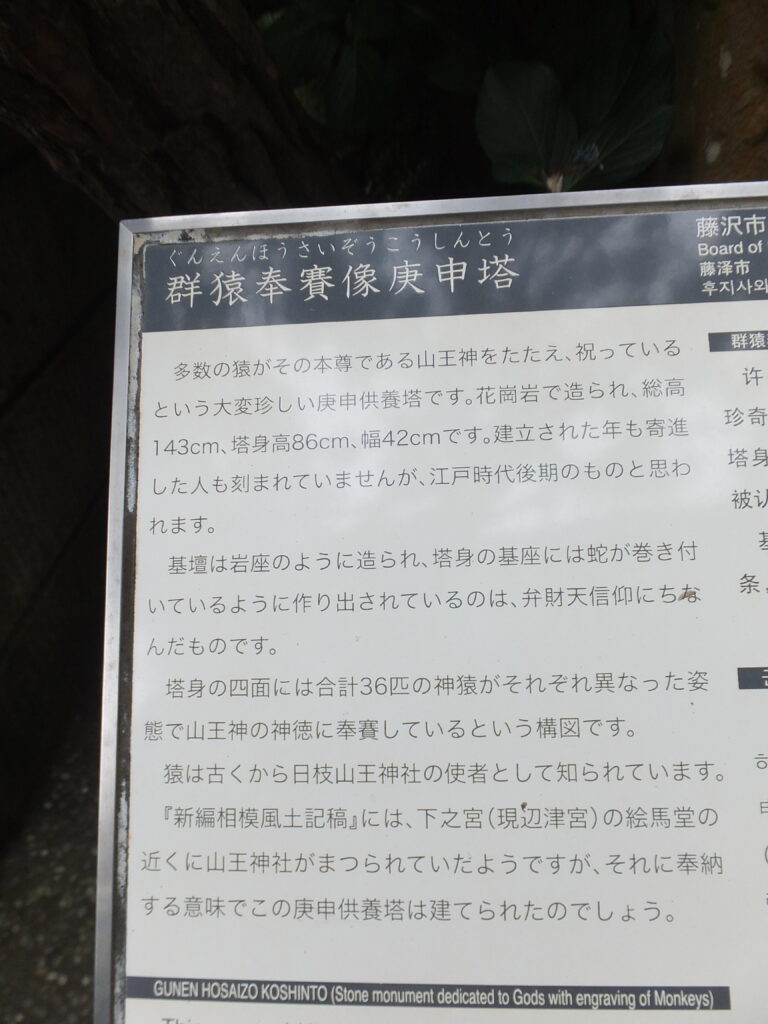

「群猿奉賽庚申塔」だそうで多数の猿が彫られてますねぇ。

説明によりますと多数の猿が本尊である山王神を称え祝っている珍しい

「庚申塔供養塔」だそうです。

建立年も寄進者も刻まれてなく不明だそうですが江戸時代後期らしく

四面には36匹の神猿が異なる姿で彫られていて山王神の神徳を奉賽している

図柄で基座には弁財天信仰にちなんで「蛇」が巻き付いているとの事です。

古くから猿は「日枝山王神社」の使者といわれ下之宮(現辺津宮)の

絵馬堂辺りに「山王神社」が祀られていたようで、その奉納する意味で

建てられたのではないかとの事です。

では階段を登りましょう。

登った右側に食堂「江之島亭」があり一休みして食べたくなりましたが

開店前で残念( ;∀;)

更に階段を登りましょう。

やっと登りきり平地になりました。

真っ直ぐ進むと「奥津宮」の案内がありましたので先に進みましょう。

石灯籠がありましたので近づいていますよ。

鳥居が見えてきました。

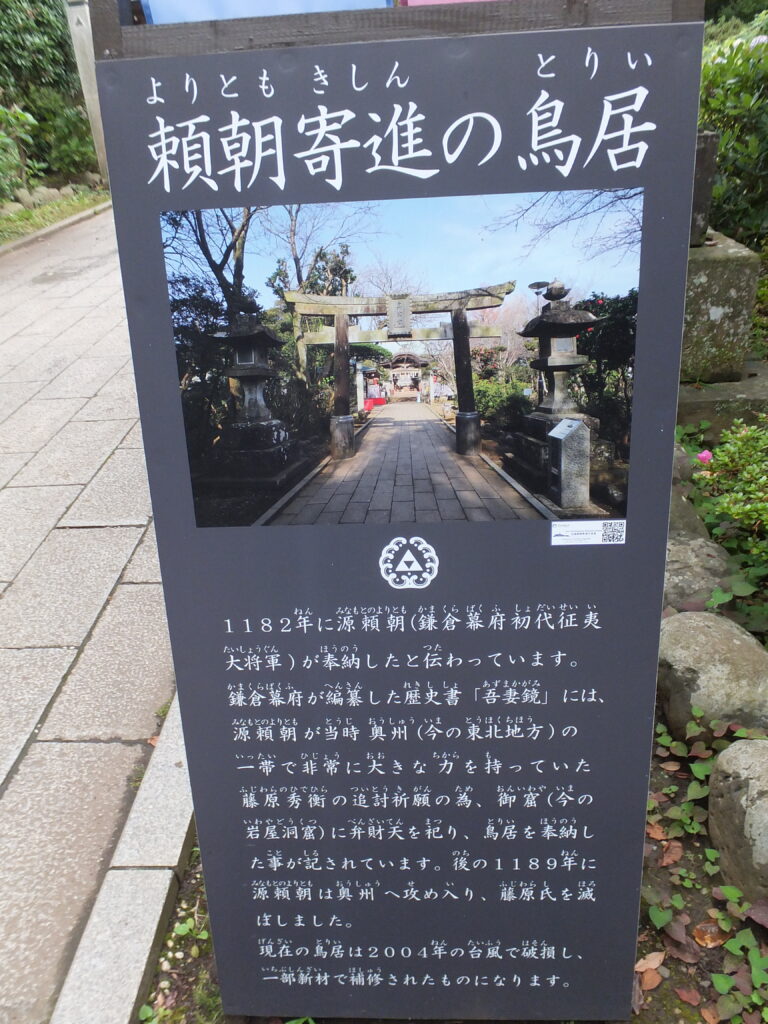

鳥居の手前に説明があり「頼朝寄進の鳥居」だそうで1182年に源頼朝が

奉納したと伝わっているそうです。

現在の鳥居は2004年の台風で破損し修復したものとの事です。

では鳥居の前で一礼し奥津宮に向かいましょう。

奥津宮本堂の手前に説明がありました。

三女神の一柱「多紀理比賣命」が祀られているそうで当初は壮麗を

極めていたそうですが1841年に焼失し現在の社殿は1842年に

再建されたものだとの事です。

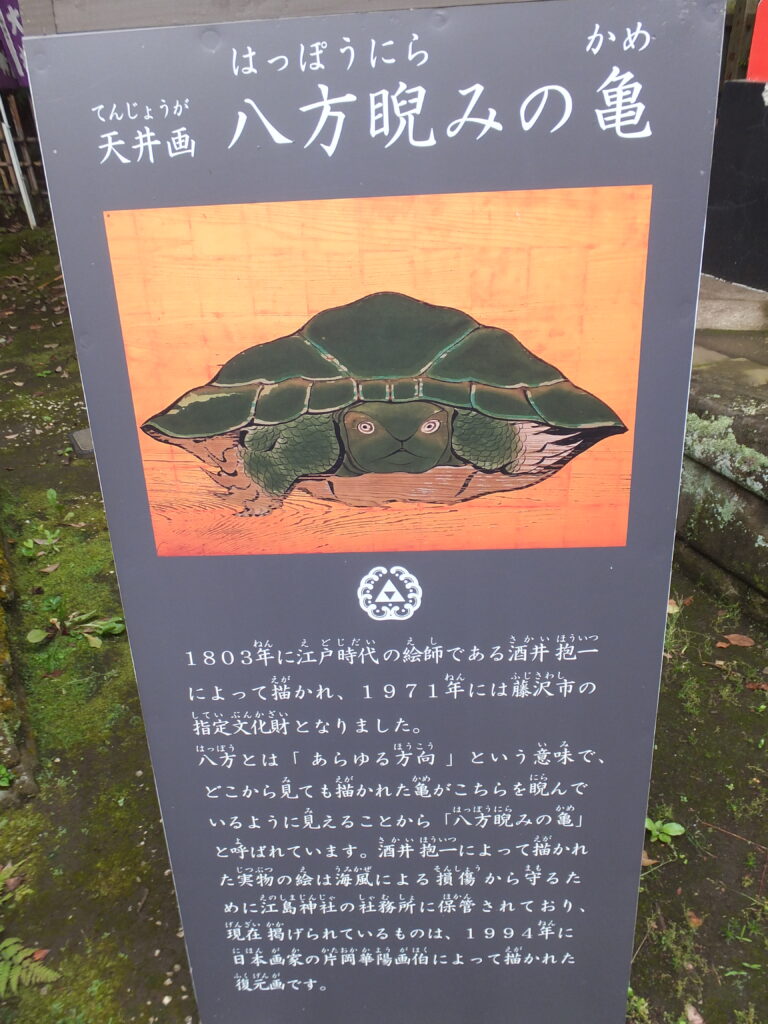

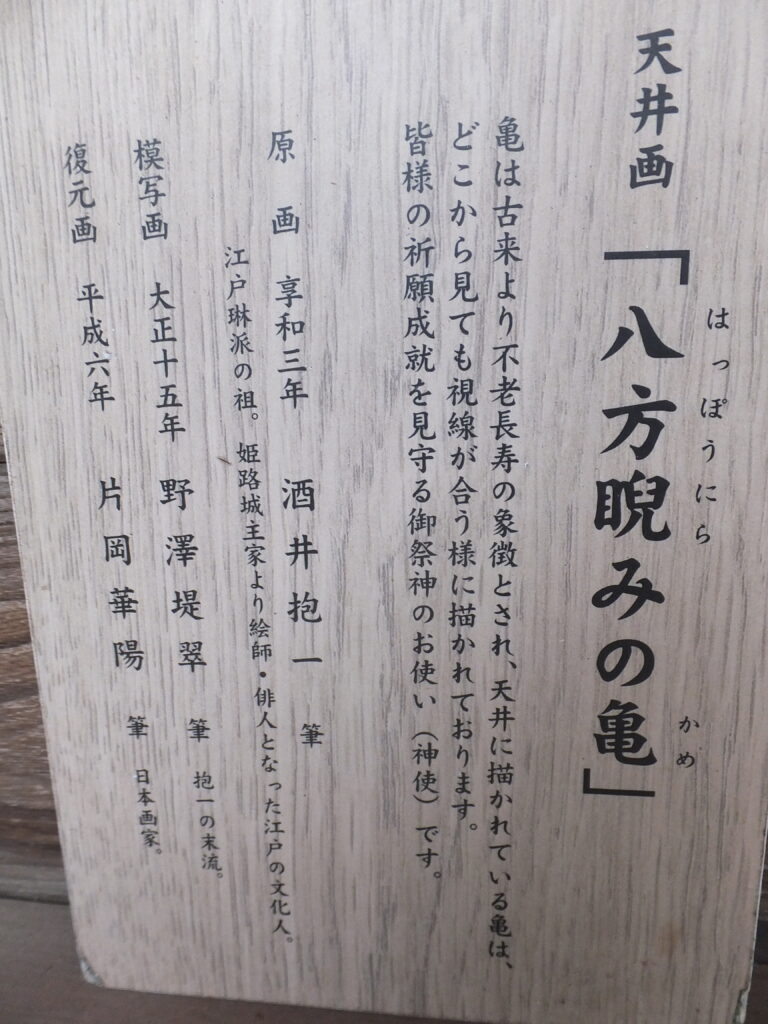

手前に亀の絵の説明がありますねぇ。

天井画「八方睨みの亀」は1803年酒井抱一によって描かれて1971年藤沢市の

指定文化財になったそうです。

何処から見ても睨まれているように見える事から「八方睨みの亀」と

いうそうです。

実物は海風から守る為に社務所に保管され現在描かれているものは

1994年片岡華陽画伯による復元画だそうです。

「八方睨みの亀」が何処に描かれているかも兼ねて参拝しましょう。

御利他は交通安全と復縁だそうです。

手前には龍と弁財天の夫婦神の杓があり御利益が倍増しそうですねぇ。

さて「八方睨みの亀」は何処に描かれているのでしょうかねぇ。

本堂の中なら見えませんが…

と上を見上げたたらありました( ゚Д゚)

色々な角度から見ましたが確かに「睨まれて」いました。

これは祈願成就を見守る「御祭神の使い」といういみがあるそうですよ。

参拝が済みましたら今回はここが終着点です。

次回の参加(閲覧)も宜しくお願い致します。

※ちなみにエスカ-は前回で最後なので別ルートはありませんので悪しからず。

コメントを残す