今回は横浜を離れて栃木県の大谷石の資料館を訪れるツア-です。

館内は冷房が無くても最高気温10℃くらいなので暑い時期の避暑には

とても良い場所です!(^^)!

では宇都宮駅から立岩行のバスで資料館前で下車しましょう。

下車しましたら戻るように横断歩道に向かいましょう。

横断歩道を渡り「大谷資料館」に向かいましょう。

渡った先に大谷石の岩肌が見えますねぇ(p_-)

先ず行ってみましょう。

ここは「大谷景観公園」でそうですので「大谷資料館」の前に

寄ってみましょう。

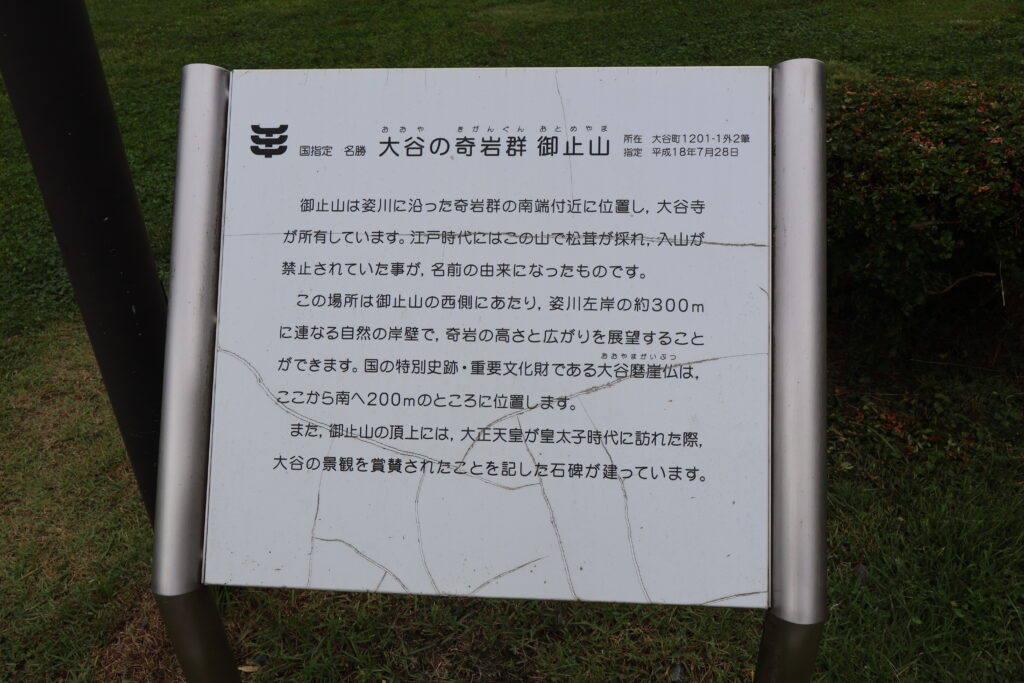

正面に説明看板が見えますねぇ(p_-)

説明によりますと「大谷の奇岩群 御止山」だそうで江戸時代には松茸が

採れて入山禁止だったとのが由来との事です。

右側に行くと岩肌と芝の景観がいいですねぇ(*^^*)

戻るとテーブルと椅子があり観覧しながら休息出来るようです。

更に左側に洞窟がありますねぇ(p_-)

入口にもどると地図がありました。

資料館は「大谷景観公園」の右側の道を行けばいいので向かいましょう。

ここを案内看板通り右側に行きましょう。

道なりに歩いて行くと右側に駐車場で左側に行くと「大谷資料館」と

案内看板があるので向かいましょう。

ちなみに駐車場は無料です。

左側に大谷風の自販機がありますねぇ(p_-)

プリントだと思ったら本物の大谷石でした(゚Д゚;)

では向かいましょう。

途中にユリが咲いていました!(^^)!

この先に大谷石の採掘跡が見えてきました(p_-)

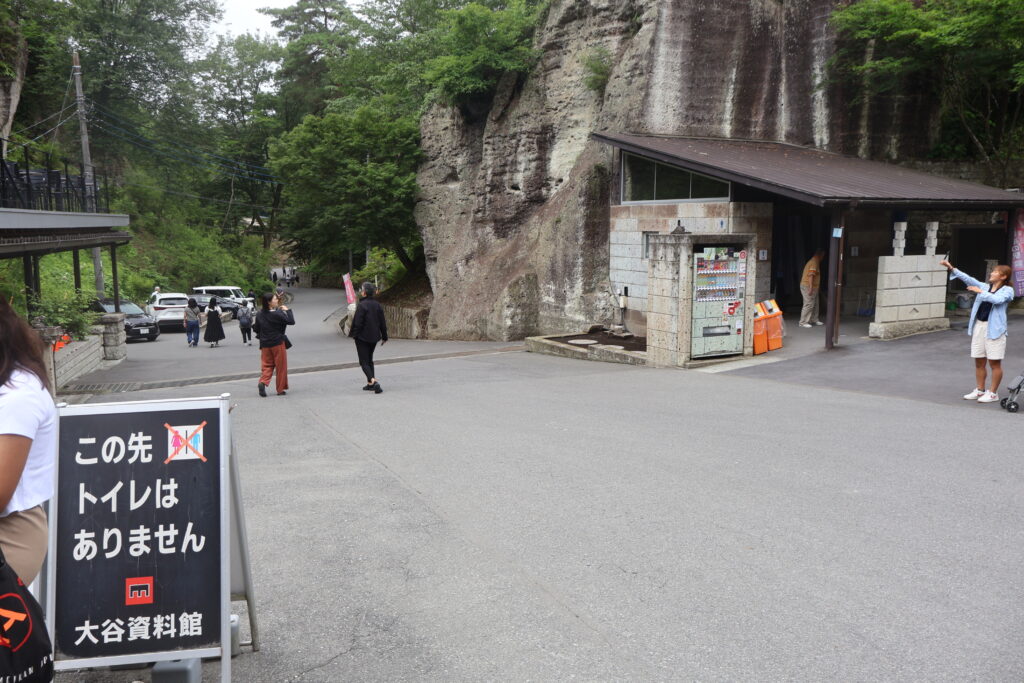

右側が資料館ですが中にはトイレが無いので両脇のトイレで済ませておいた方が

良いですよ。

では右側の資料館に向かいましょう。

右側に石碑とユリが咲いていますよ(p_-)

資料館に向かいましょう。

資料館の左側に石碑がありますねぇ(p_-)

この石碑は皇族の方が視察された記念碑だそうです。

では入館しましょう。

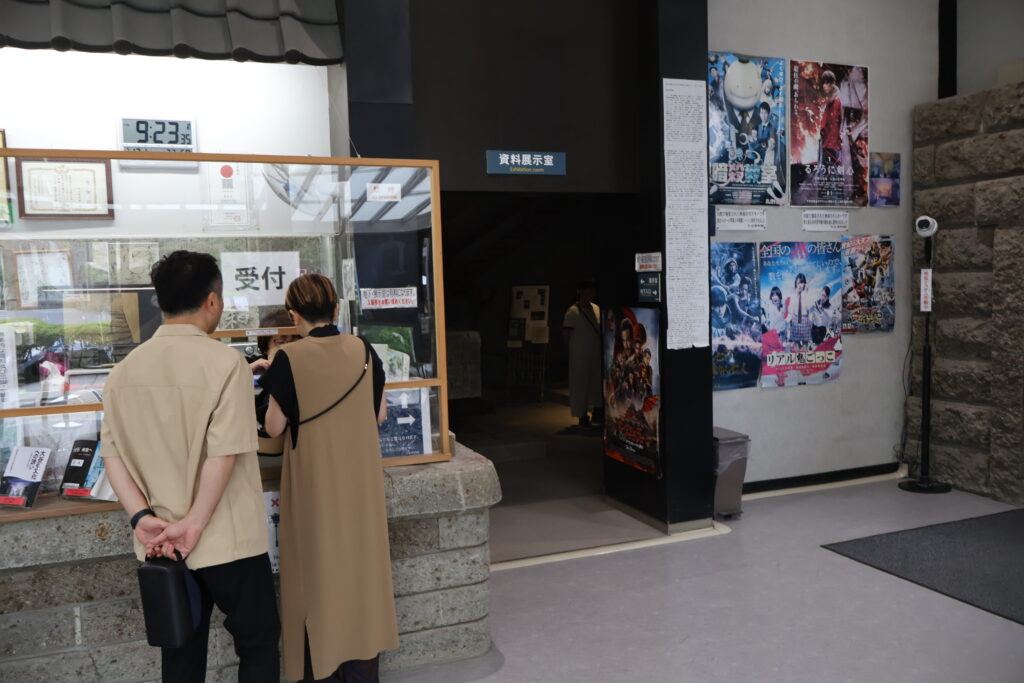

受付で入館料を払って入館しましょう。。

入館料は800円です。

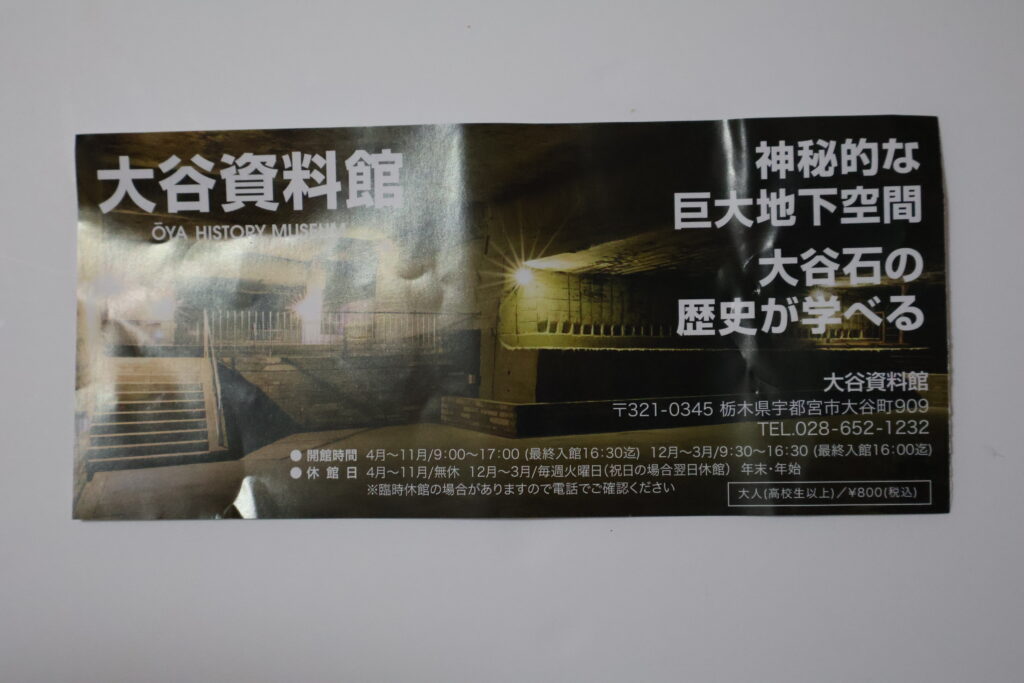

入館券の裏側に交通の案内が記載されていましたので掲載しておきますね。

先ず受付右側の「資料展示室」に行きましょう。

順路は入って左側に行くと案内がありましたので案内通りに行きましょう。

古民具が展示されていますねぇ(p_-)

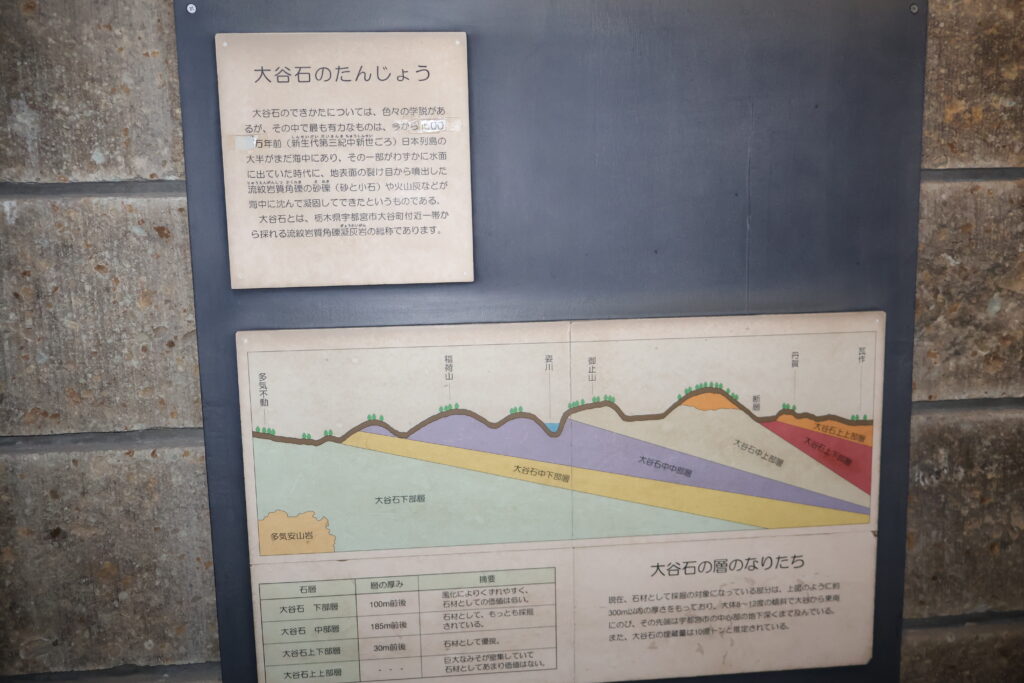

左側の壁に大谷石誕生についての説明がありました。

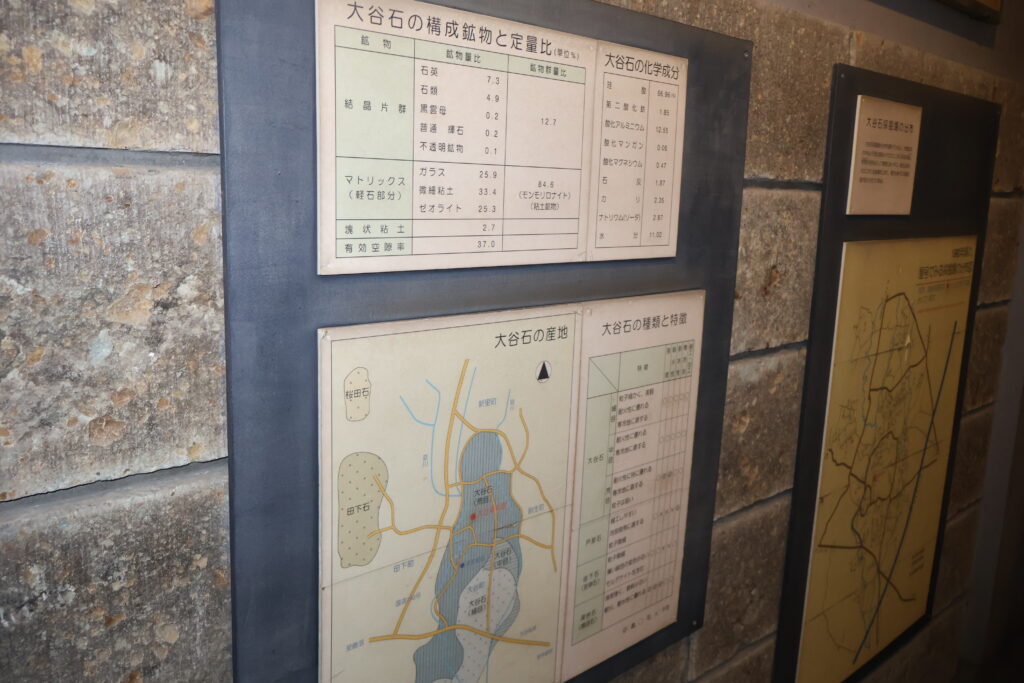

次は大谷石の科学成分の説明でした。

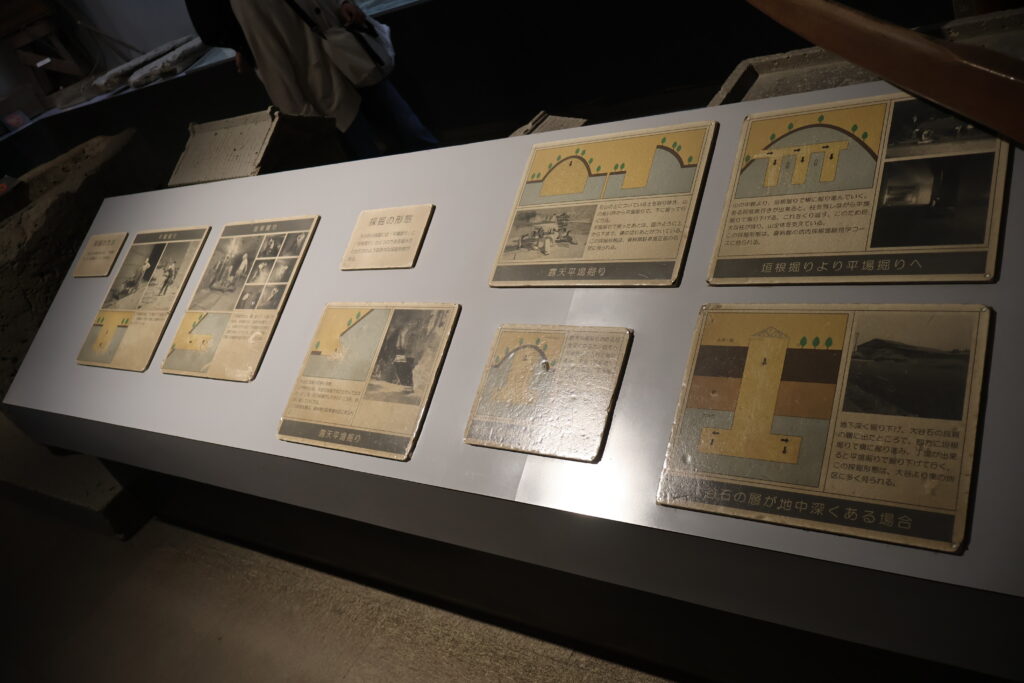

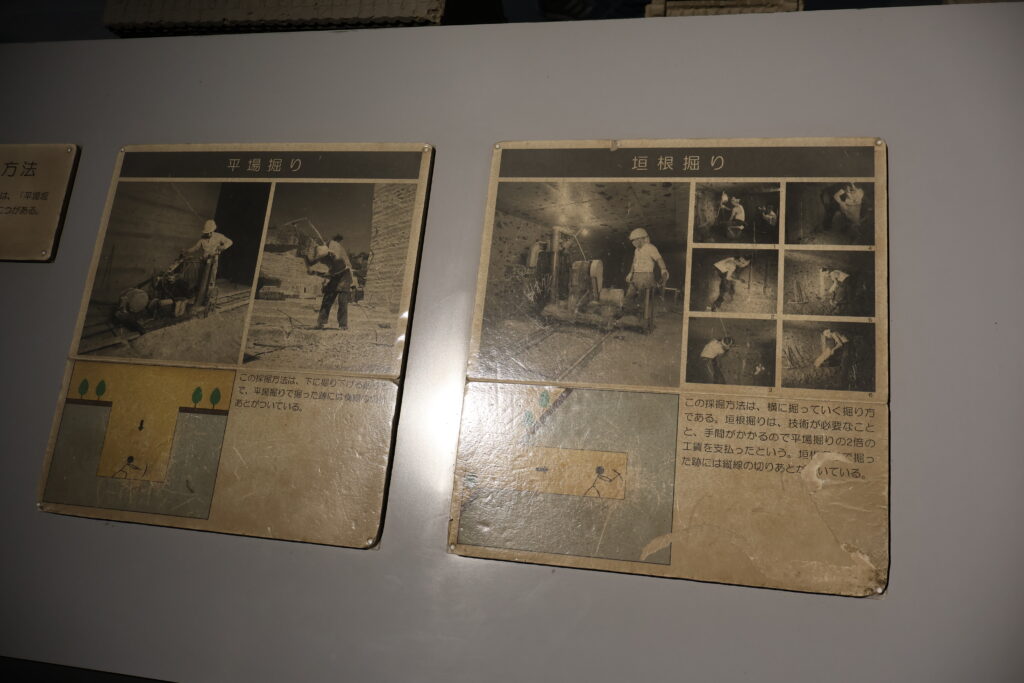

右側には掘出方法と当時の道具が展示されていました。

当時は機械も使っていたみたいですが殆ど手掘りで

大変だったでしょうねぇ(^-^;

その先には使用していた用具や機械などが展示されていました。

先程の写真で石材を切っていたがこの機械でしたねぇ(^-^;

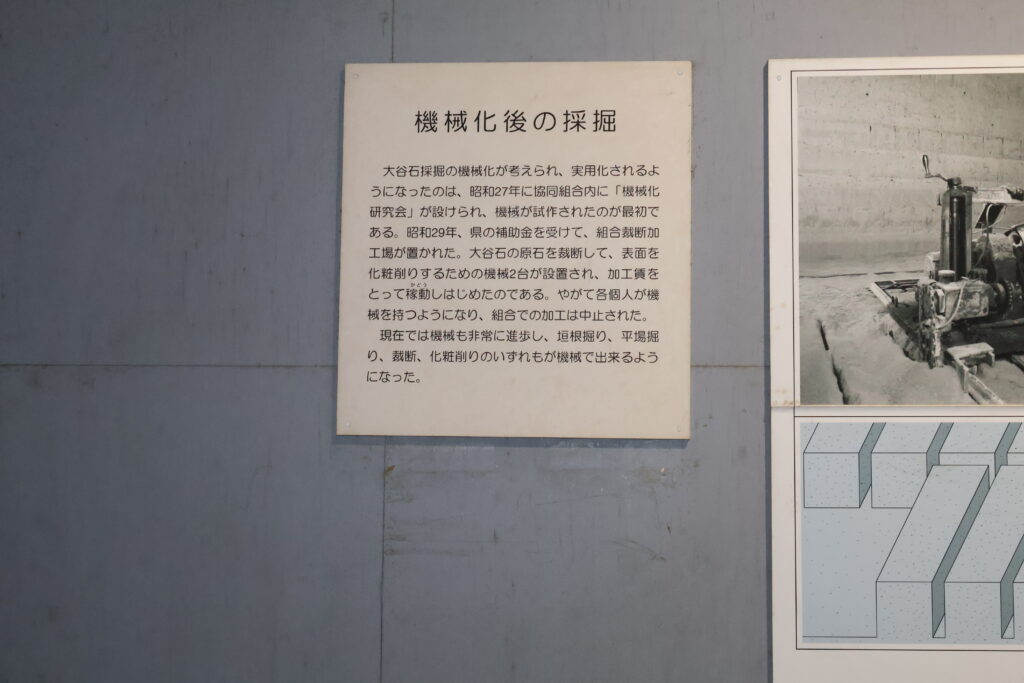

その時の「機械化」の詳細写真が展示されていました。

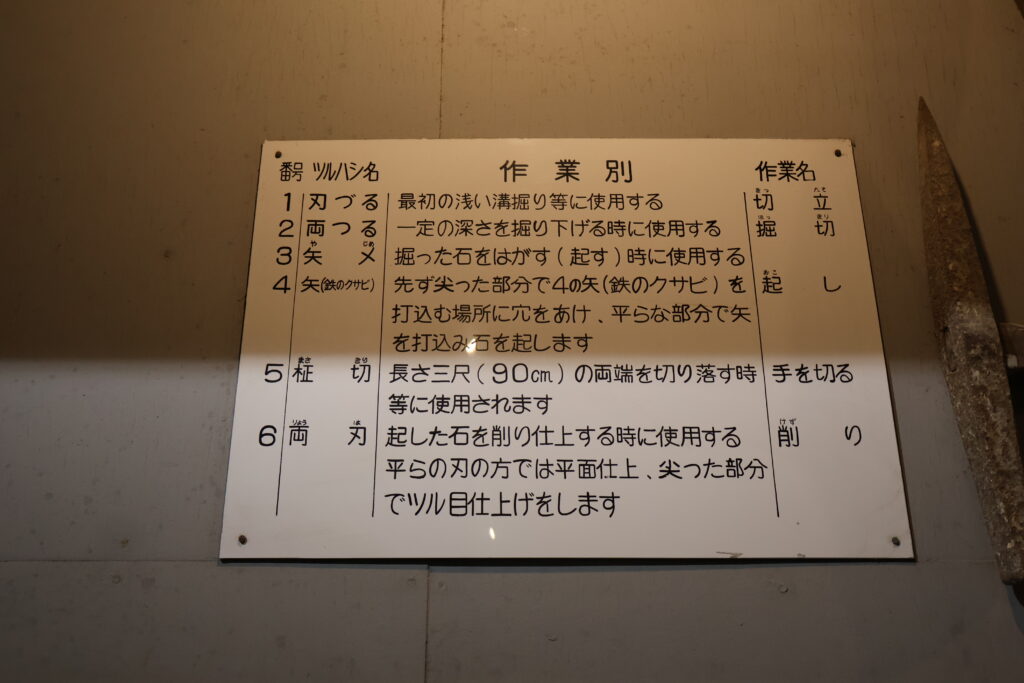

その先には人手で切り出していた時の説明がありました。

その時に使われていた道具ですが人力では大変でしたでしょうねぇ(>_<)

酒瓶があるのは仕事終わりに「ご苦労様」の乾杯をしてたのですかねぇ(^-^;

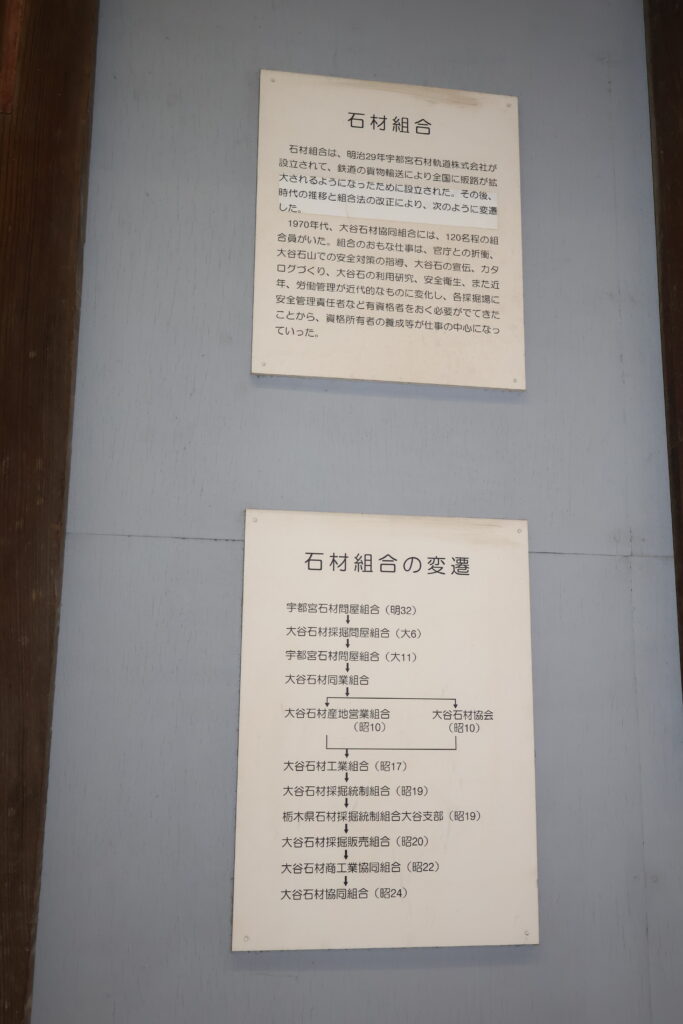

そして切り出しから加工までの「石材組合」についての展示と瓦などの

加工された大谷石も展示されていました。。

大谷石は耐火性や吸放湿性に優れていて加工も容易なので屋根の瓦などの

建築材に使用されていましたが歳月が経つと下地が重量に耐え切れず痛み

近年では取り壊されたり葺き替えられ少なくなったそうです。

そして看板などの「石材組合」の歴史が展示されていました。

その時に使用された提灯や秤などの用具も展示されていました。

大谷石で加工された看板もありますねぇ!(^^)!

反対側には大谷石で加工したジオラマ模型がありますねぇ(p_-)

その先には鬼瓦とWBCでMVPの大谷翔平さんの盾と記念品が展示されて

いましたよ(*´▽`*)

更に先には切り出した石材を運搬する用具が展示されていました。

人力で運んでいた時の梯子です(゚Д゚;)

梯子の脇にこれから向かう地下についてTV番組や映画そしてCMなどで

使われた事の説明がありました。

特に「ここで撮影されたんだ(゚Д゚;)」という内容が記載されていて

ビックリです。

先に進むと運搬用のモッコが展示されていました。

しかし人力で運ぶのは重労働だったでしょうねぇ(>_<)

他にも運搬用の道具が展示されていました。

これは橇(ソリ)だそうです。

他の滑り台などの道具を使った運搬方法は大きさの関係で写真で

展示されていました。

出入口が見えてきたので一周しました。

では外に出ましょう。

今回はここが終着点です。

いよいよ次回から地下坑道に向かうツア-です。

中は一年中10℃くらいだそうなので充分対策して下さい。

では次回の参加(閲覧)も宜しくお願い致しますm(__)m

コメントを残す